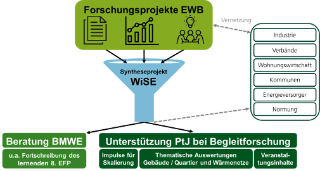

Struktur des Syntheseprojektes.

Im Projekt unterstützt ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der drei Fraunhofer Institute ISE, IBP und ISI den Projektträger Jülich in der Begleitforschung Energiewendebauen. In dieser gemeinsamen Arbeit werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt: Zum einen werden Querauswertungen abgeschlossener und laufender Forschungsprojekte aus der Förderschiene Energiewendebauen angefertigt, welche die Ergebnisse aus den vielen Einzelprojekten zusammenführen und in den breiteren Kontext stellen sollen. Diese Querauswertungen erfolgen zu Themen rund um die Energiewende in den Gebieten Gebäuden und Quartieren, Sanierung, Wärmenetzausbau, Integration von erneuerbaren Energien und Weiteren. Die Querauswertungen liefern außerdem die Grundlage für die Identifikation neuer Forschungsthemen und Impulsen zur Weiterentwicklung des lernenden 8. Energieforschungsprogramms des BMWE. Zusätzlich wird das PTJ bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen unterstützt.. | Laufzeit: 09/2025 - 08/2029

mehr Info