| Laufzeit: | 09/2018 - 12/2023 |

| Auftraggeber / Zuwendungsgeber: |

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschatz (BMWK) |

| Kooperationspartner: | KES Karlsruher Energieservice GmbH; Universität Freiburg, INATECH; Stadtwerke Karlsruhe; Volkswohnung Karlsruhe |

| Website: | |

| Projektfokus: |

Smartes Quartier Durlach

Verbundvorhaben: EnEff:Stadt – KA-Durlach: Smartes Quartier Karlsruhe-Durlach

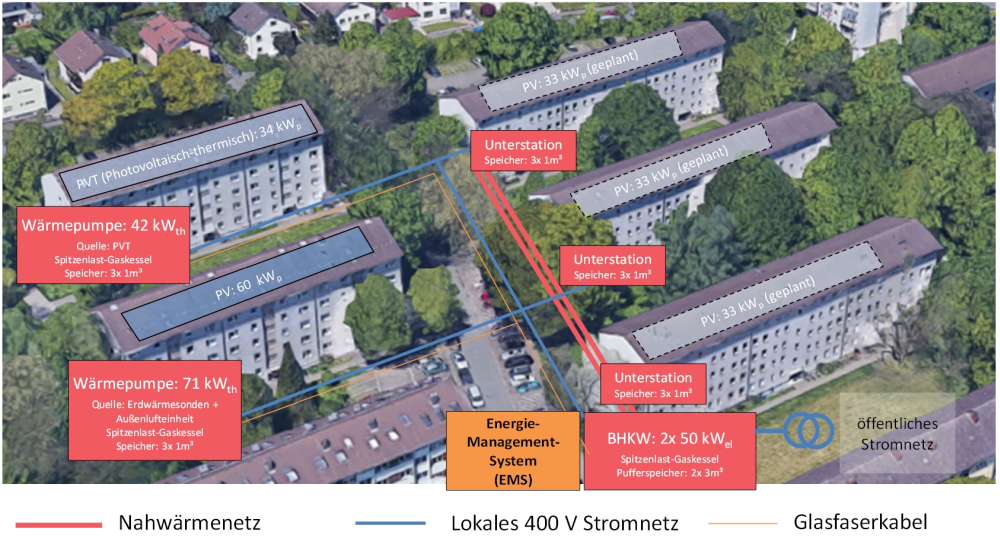

Ziel dieses vom BMWK geförderten Verbundvorhabens (FKZ: 03ET1590B) war die Konzeption, Umsetzung und Evaluierung eines innovativen Energieversorgungsystems zur effizienten Energieversorgung eines Clusters aus fünf Bestands-Mehrfamilienhäusern (MFH) im Karlsruher Stadtteil Durlach. Als Wärme- und Stromerzeugungsanlagen standen zu Projektbeginn PV-Anlagen auf den Dächern der Gebäude, Wärmepumpenanlagen und Erdgas-BHKWs im Fokus der Betrachtung. Das Ziel war ein wirtschaftliches Betreiberkonzept mit höchstmöglicher Stromeigenversorgung und die signifikante Verringerung des Primärenergieverbrauchs und der damit verbundenen THG-Emissionen. Damit sollte eine Versorgungslösung entwickelt werden, die auf weitere Quartiere übertragen werden, die im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung nicht an eine allgemeine Fernwärme-Versorgung angeschlossen werden.

Die fünf Mehrfamiliengebäude mit 160 Wohnungen (1960 errichtet und 1995 energetisch teilmodernisiert) wurden vor der Neuausrichtung des Versorgungskonzeptes durch Erdgaskessel und Strombezug aus dem öffentlichen Netz versorgt.

Das Projekt wurde in drei Phasen unterteilt:

- Konzeptentwicklung

- Anlagenerrichtung und Inbetriebnahme

- Monitoring und Betriebsoptimierung

Die nachfolgend verlinkten Projektberichte entsprechen diesen drei Phasen.

Den Start der Konzeptphase bildete eine umfassende Recherche des Ist-Zustandes der Gebäude und der installierten Heizsysteme. Um die Heizkreistemperaturen abzusenken, wurden raumweise Heizlastberechnungen durchgeführt und die detektierten „Bottleneck“-Heizkörper ausgetauscht. Nach Erstellung eines Quartierssimulationsmodell wurden unterschiedliche Versorgungslösungen modelbasiert mit Blick auf ökonomische und ökologische Kennwerte analysiert. Für die zweckmäßigste Lösung wurde ein Versorgungskonzept inklusive Betriebsstrategie und Monitoring-Konzept entwickelt.

Im Rahmen der zweiten Projektphase wurde gemeinsam mit einem TGA-Fachplaner der Konzeptentwurf in eine Ausführungsplanung überführt. Das finale Konzept sah für drei Gebäude eine Wärmeversorgung über eine Nahwärmeleitung mittels zweier BHKWs vor. Der Strom der BHKW sollte vorrangig von den innovativen Wärmepumpenlösungen in den anderen beiden Gebäuden genutzt werden. Beide Wärmepumpensysteme wurden bivalent mit Gaskessel ausgeführt, wobei eines ein PVT-System und eines eine Kombiwärmequelle für Erdwärme und Außenluft nutzt (HEAVEN). Einen wesentlichen Einfluss auf die Umsetzung des Konzeptes hatten die in 2019/2020 bestehenden regulatorischen Randbedingungen, die signifikante Auswirkungen auf die geplante Infrastruktur und den nachfolgenden Betrieb mit sich brachten.

Die dritte Phase startete Mitte 2022, nachdem die Inbetriebnahme der technischen Anlagen und des wissenschaftlichen Monitorings weitestgehend erfolgt war. Die Auswertung des Betriebsjahres 2023 zeigt, dass sich die lokale Stromerzeugung durch PV-Module und BHKW positiv auf die elektrische Energieversorgung auswirkt, indem sie die Stromimporte aus dem Netz reduziert. Im Winter, wenn das BHKW über lange Zeiträume kontinuierlich läuft, werden nahezu der gesamte Strom für die Wärmepumpe und 96 % des gesamten Strombedarfs des Quartiers lokal erzeugt, im Sommer sind es 63 %. Die spezifischen THG-Emissionen wurden von 21,2 kg CO2/m2 auf 13,6 kg CO2/m2 und damit um 36 % verringert. U.a. mit dem Ziel weitere Potenziale im Quartier zu heben wurde im Januar 2024 das Nachfolgeprojekt »SQ-Durlach II« gestartet.

Das Projekt »Smartes Quartier Durlach« ist Teil des thematischen Verbundes »LowEx im Bestand«