Das Fraunhofer ISE legt einen Schwerpunkt auf die Entwicklung von neuen Materialien zur sensiblen und latenten Wärme- und Kältespeicherung und verfügt hierzu über eine umfangreiche FuE-Infrastruktur sowie langjährige Erfahrung. Ziel unserer Forschung ist insbesondere die Erhöhung der Speicherdichte und Langzeitstabilität der Speichermaterialien. Darüber hinaus analysieren wir die Interaktionen zwischen Füllkörpern, Wärmeübertragerfluid und Tank- oder Kapselmaterialien. Neben den sensiblen und latenten Wärmespeichermaterialien entwickeln und optimieren wir auch Sorptionsmaterialien.

Unsere FuE-Leistungen umfassen:

- Materialscreening von Wärmespeicher- und Dämm-Materialien

- Charakterisierung der thermophysikalischen Stoffeigenschaften wie der spezifischen Wärmekapazität, Schmelzwärme und Phasenübergangstemperaturen, Reaktionsenthalpie von Sorptionsmaterialien, Viskosität, Dichte, Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit

- Untersuchung der thermischen Stabilität, des Flammpunkts und der chemischen Zusammensetzung

- Untersuchung von Ausgasung und Gasatmosphären im Speicher

- Tests zur Langzeitstabilität und Kompatibilität von Speichermaterialien, Füllkörpern, Arbeitsfluid und Speicherkomponenten

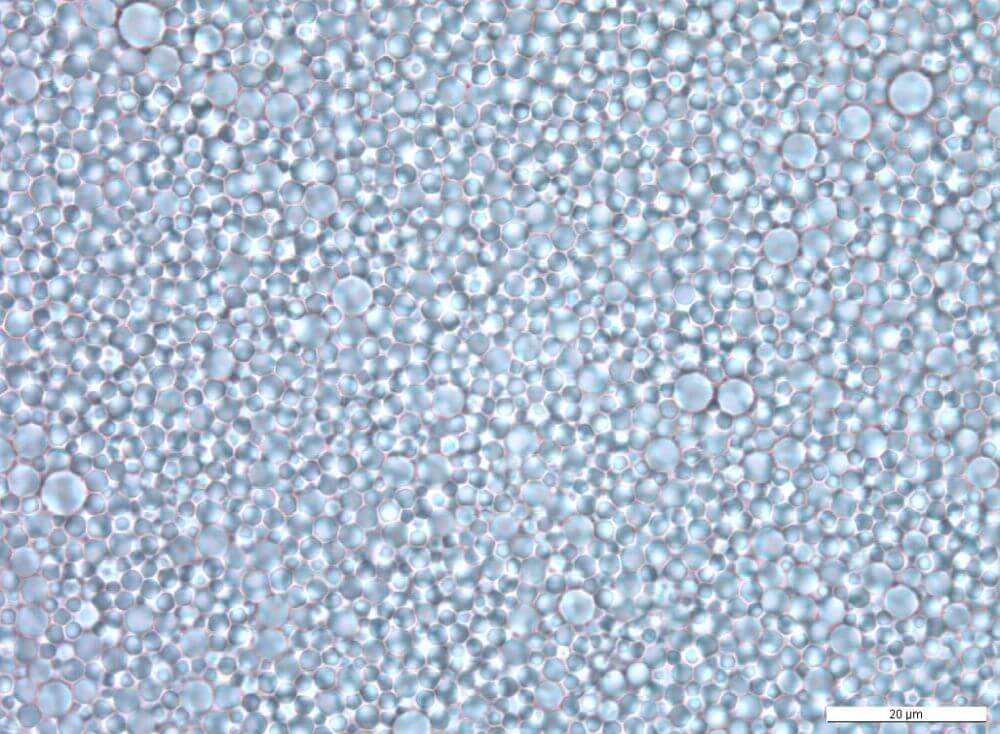

- Entwicklung von Rezepturen zur Herstellung von PCM-Emulsionen (PCM-Slurries) im Liter-Maßstab und Upscaling der Herstellung bis in den Kubikmeter-Maßstab

- Bestimmung der Kristallstruktur (XRD), Phasenanalyse und Umwandlung von Sorptionsmaterialien

- Thermische Stabilisierung von PCM

- Prüfung und Charakterisierung von PCM und PCM-Verbundmaterialien für das Gütesiegel RAL-PCM

Über besonders breite Kompetenz verfügt das Fraunhofer ISE bei der Entwicklung von PCM-Slurries. Dies sind Hochleistungswärmeträger-Flüssigkeiten, die es durch die hohe Wärmekapazität des Fluids ermöglichen, das erforderliche Speichervolumen zu reduzieren. Hierbei dispergieren wir organische PCM in Wasser oder Wasserglykolmischungen und stellen dadurch eine Wärmeträgerflüssigkeit her, die im Schmelzbereich des PCMs eine bis zu vierfache Speicherdichte gegenüber Wasser aufweist. Darüber hinaus arbeiten wir an Öl-Wasser-Emulsionen für Temperaturbereiche unter 0 °C.

Wir entwickeln Verbundmaterialien für die Anwendung im Gebäudebereich aber auch für technische Anwendungen, z.B. zur Batterie- und Elektronikkühlung. Mikroverkapseltes PCM kann im Verbundmaterial fein verteilt sowie eine große Oberfläche zwischen Verbundmaterial und PCM erzeugt werden, was einer schnellen Be- und Entladung dienlich ist.

Im Bereich der Hochtemperaturspeicher besitzen wir langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von sensiblen Salzschmelzespeichern auf Basis von Nitrat-Salzen, die in großtechnischem Maßstab in solarthermischen Kraftwerken eingesetzt werden. Darüber hinaus unterstützen wir Projektpartnerinnen und -partner bei der Entwicklung von Speichern auf Basis von Wasser, Thermalöl, Metalllegierungen und keramischen Festkörpern.

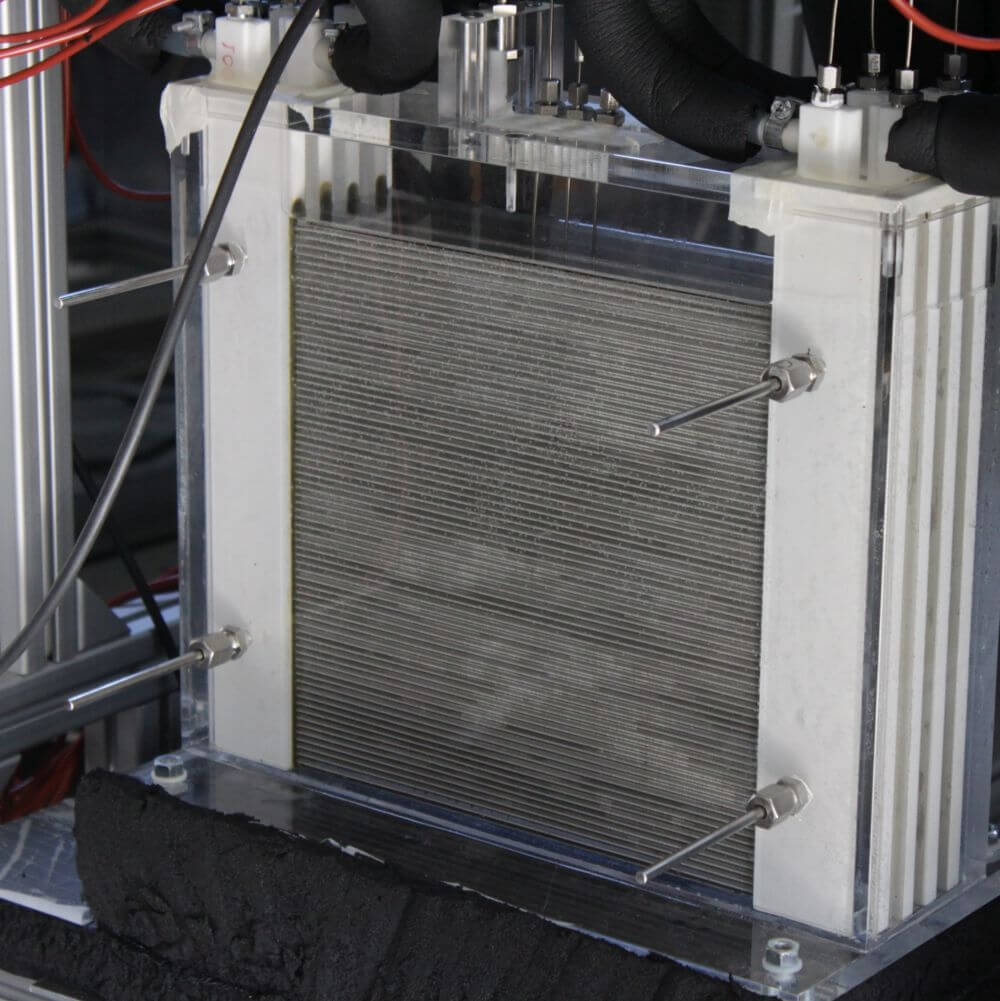

Die verschiedenen Speichertechnologien vermessen und bewerten wir in unseren Laboren und Außentestgeländen um Freiburg oder in Demonstrationsanlagen direkt in der Anwendung.