Das Reallabor »TransUrban.NRW« untersucht die Flexibilität intersektoraler Power-2-Heat-Lösungen und zeigt an vier Demonstratoren, wie klassische Fernwärmegebiete in den Kohlerevieren NRWs zu CO2-armen Systemen transformiert werden können. Im Projektkonsortium, bestehend aus Energieversorgern, Wissenschaft und Quartiersentwicklern, wird die Konzeptionierung und der Betrieb sektorgekoppelter Energiesysteme fünfter Generation erprobt. Energiesysteme der fünften Generation binden erneuerbare Energien und Abwärme ein, fördern Sektorenkopplung und ermöglichen die Einspeisung durch Prosumer. Für den Betrieb dieser Niedertemperatur-Netze werden neue Geschäftsmodelle entwickelt.

Untersuchung und Messung externer

Flexibilitätspotentiale in urbaner Wärme- und Kälteversorgung

TransUrban.NRW

Ausgangslage

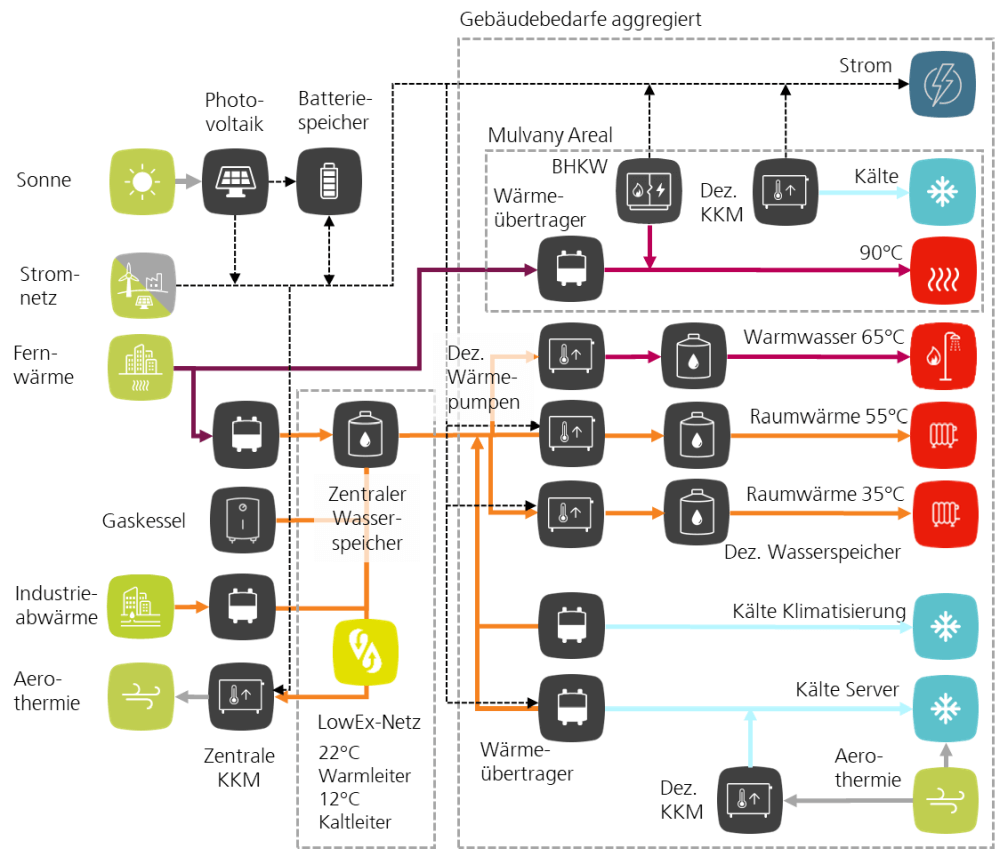

Typische Fernwärmenetze werden mit fossilen Energieträgern betrieben und arbeiten mit hohen Systemtemperaturen. Der notwendige Ausstieg aus fossilen Energien und die damit verbundene Dekarbonisierung von Wärmenetzen erfordert eine Anpassung dieser Infrastruktur, da wegfallende Erzeugungskapazitäten zu Engpässen führen und Hochtemperaturnetze erneuerbare Energien und Abwärmequellen nicht effizient einbinden können. Zusätzlich steigen die Anforderungen an Dekarbonisierung, Kälteversorgung und die Integration von Prosumer-Modellen. TransUrban.NRW adressiert diese Herausforderungen, indem es zeigt, wie Hochtemperatursysteme in flexible Niedertemperatur-Energiesysteme transformiert werden können.

Ziel

Die zentralen Projektziele beinhalten das Aufzeigen und die Erprobung von Lösungswegen für die Dekarbonisierung von Städten. So soll die fossile Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien und lokale Abwärme substituiert werden. Dafür werden Geschäftsmodelle für den Betrieb sektorgekoppelter Energiesysteme der fünften Generation entwickelt, um damit Energieversorger in ihrer neuen Rolle als Betreibende von Energieplattformen zu unterstützen. Das Fraunhofer ISE untersucht hier die mögliche Bereitstellung externer Flexibilitäten an das vorgelagerte elektrische Energienetz. Die Flexibilitätspotenziale liegen dabei im angepassten Betrieb von Wärme- und Kälteerzeugern und der Nutzung von Energiespeichern und können genutzt werden, um Kosten zu sparen. Diesbezüglich werden verschiedene Geschäftsmodelle untersucht.

Lösung

Im Projekt werden in verschiedenen Arbeitspaketen Tools und Leitfäden für die Planung, den Betrieb und das Monitoring von Energiesystemen der fünften Generation entwickelt und erprobt. Diese beinhalten Simulations- und Optimierungstools, sowie Monitoring-Plattformen. Geschäftsmodelle werden entwickelt und regulatorische Rahmenbedingungen analysiert. Relevante Akteure werden durch unterschiedliche Partizipationsmechanismen in das Projekt eingebunden. Das fördert die Verbreitung der Technologie und der entwickelten Methoden. Die am Fraunhofer ISE untersuchten Geschäftsmodelle für die Bereitstellung von Flexibilitäten beinhalten u.a. die Nutzung dynamischer Stromtarife, netzorientierte Steuerung (EnWG §14a) und die Bereitstellung von Regelenergie.

Zwischenergebnisse

Erste Ergebnisse weisen daraufhin, dass sich Geschäftsmodelle für die Nutzung von Flexibilitäten unter heutigen Rahmenbedingungen für Endnutzende in Wohnquartieren häufig kaum lohnen. Sie stehen in Konkurrenz zur Eigenstromnutzung. Mit steigender Preisdynamik in zeitvariablen Stromtarifen wird die Erschließung von Flexibilitäten jedoch attraktiver. Batteriespeicher und Wärmespeicher spielen eine zentrale Rolle bei der Erschließung dieser Flexibilitäten. Bei attraktiver Vergütung der Flexibilitätsbereitstellung verändern sich die Lastprofile der Quartiere stark, ein netzdienlicher Strombezug mit Lücken zu typischen Spitzenlastzeiten wird erreicht.

Projektpartner

- E.ON Energy Solutions GmbH

- RWTH Aachen University

- Catella Project Management GmbH

- RAG Montan Immobilien GmbH

- Shamrock Energie GmbH

- QSEE GmbH (Quartiersgesellschaft Seestadt mg+)

- QKOH GmbH (Quartiersgesellschaft Kokerei Hassel)

- QDTE GmbH (Quartiersgesellschaft Düsselterrassen)

- heatbeat Engineering GmbH (startup)

- aedifion GmbH

Förderung

Das Projekt »TransUrban.NRW« wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.