Presseinformation #26 / 2016

Fraunhofer ISE entwickelt SmartCalc.CTM – Neue Software analysiert Leistungsverluste bei der Herstellung von Solarmodulen

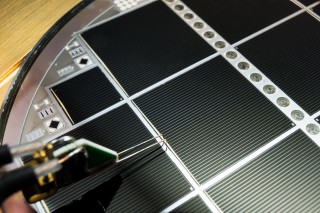

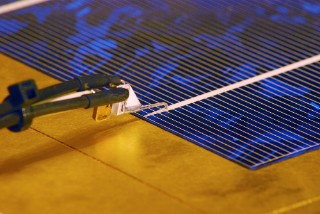

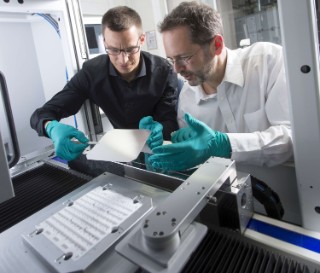

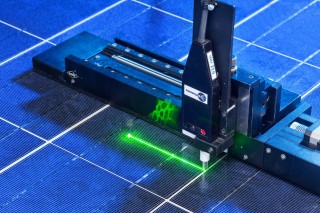

Forschung und Industrie investieren viel Know-how in die Leistungssteigerung von Solarzellen. Um von dem Effizienzvorsprung auf Zellebene auch auf Modulebene zu profitieren, muss die Integration von Solarzellen zuverlässig und gleichzeitig verlustarm umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Gruppe »Photovoltaische Module« am Fraunhofer ISE die Software SmartCalc.CTM entwickelt. PV-Modulhersteller und Materialhersteller können damit den Aufbau und die Materialkombination eines PV-Moduls optimieren, ohne dass eine Prototypenherstellung erforderlich ist.

mehr Info